Reprodução/Veículos da Folha que teriam participado da repressão foram incendiados pela ALN

Emboscada com caminhão da Folha

Segundo

relatos, o episódio mais emblemático ocorreu no dia 23 de setembro de 1971 em

frente ao número 2.358, da Rua João Moura, Sumarezinho, Zona Oeste da capital

paulista, quando três guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional (ALN) foram

atraídos para uma cilada e acabaram surpreendidos por policiais que

repentinamente teriam saltado de dentro de uma camioneta baú da frota da Folha.

Sobrevivente da emboscada, a militante Ana Maria Nacinovic Corrêa, então com 25

anos, assassinada dez meses depois, contou a dirigentes da ALN, que o grupo

guerrilheiro, como havia feito em outras ocasiões para se apossar de armas de

policiais descuidados, cercou um jipe do Exército aparentemente quebrado e com

apenas um soldado vigiando, sem dar importância para um pequeno caminhão da

Folha que estaria estacionado próximo. Assim

que renderam o soldado, que portava displicentemente uma arma longa (fuzil ou

metralhadora), os militantes da ALN teriam sido surpreendidos pelos agentes.

Eles teriam descido atirando, ferindo três militantes da organização que

constam nas listas de desaparecidos políticos: Antônio Sérgio de Matos, Eduardo

Antônio da Fonseca e Manoel José Nunes Mendes de Abreu. A pesquisa da Unifesp

acrescenta ao episódio o depoimento que Suzana Lisboa, ex-militante da ALN,

ex-integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e viúva

de um ex-militante da mesma organização, Luiz Eurico Tejera Lisboa, morto pela

polícia em 1972, deu à Comissão Nacional da Verdade em 2014. “(…) um carro baú

[…] da Folha de São Paulo. Esse é um dos momentos em que há participação direta

da empresa “Folha de São Paulo” no assassinato de militantes da ALN. Na época

eu convivia aqui em São Paulo e ouvia essa informação de dirigentes da ALN”,

afirma ela. Marival

diz que com poucos recursos oficiais à época, os órgãos de repressão buscavam

apoio material de empresas. As camionetas baú da Folha eram práticas porque as

portas abriam toda a parte traseira, permitindo mobilidade aos agentes. “A

Folha participava, dava colaboração às operações de rua, especialmente aquelas

(…) de cobertura de pontos, onde as pessoas que entravam morriam”, afirma o

ex-agente, lembrando de apenas um dos episódios que teve sobrevivente. “(…)

houve um caso, por exemplo, no restaurante Varela, na Mooca (…) de Antônio Carlos

Bicalho Lana. Ele conseguiu romper o cerco com uma metralhadora, a tiros etc.

Mas a maioria morreu”, relata. Na

emboscada, em 16 de julho de 1972, morreram Ana Maria Nacinovic, Iuri Xavier

Pereira e Marcos Nonato da Fonseca. Lana seria assassinado em São Vicente,

litoral Sul de São Paulo, em outro cerco, em 30 de novembro de 1973 junto com a

também militante da ALN Sônia Angel Jones, nora da estilista Zuzu Angel, morta

em acidente misterioso enquanto procurava pelo paradeiro do filho, Stuart Angel

Jones, também executado. A

informação de que carros da Folha foram usados nas operações policiais surgiu

depois que a ALN investigou caminhões de distribuição da Ultragaz, que também

se envolveu no apoio ao regime militar. A denúncia partiu de uma militante da

organização que, presa em 1970, viu que outro empresário, o dinamarquês Henning

Albert Boilesen, integrante do GPMI (Grupo Permanente de Mobilização

Industrial) criado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

para fornecer insumos e equipamentos à ditadura, era presença frequente na sede

da Operação Bandeirantes (OBAN), centro de tortura no Bairro Paraíso, Zona Sul

da capital paulista. Sônia

Hipólito Lichtsztejn contou à Pública que percebeu tratar-se do mesmo homem que

vira várias vezes andando de uma sala a outra, assistindo sessões de tortura e

dando ordens como se estivesse fiscalizando as atividades policiais na Oban

quando deixou a prisão, sob condicional, em julho de 1970. “Estava em casa,

folheando uma revista quando vi uma foto dele numa reportagem. Levei um susto.

Mostrei a revista a outra amiga e ela confirmou”, conta Sônia, que alertou seu

contato mais próximo na ALN. Ela mesma participou do levantamento, que demorou

meses até que o empresário fosse plenamente identificado e executado numa ação

da ALN e Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) no dia 15 de abril de 1971

na Alameda Casa Branca, Jardins, a poucas quadras da casa do empresário, na Rua

Estados Unidos. Ela relata que não participou do “justiçamento”. Reprodução/Henning

Albert Boilesen, da Ultragaz, foi morto a tiros em São Paulo: empresário

defendia ajuda financeira e logística ao aparato da repressão política

O

levantamento da ALN apontou que Boilesen apoiava ostensivamente a polícia com

equipamentos, dinheiro arrecadado de outros empresários, era presença assídua

nos porões e cedia para a polícia os caminhões da empresa Ultragaz, de

distribuição de gás na cidade. Esse detalhe levou a ALN a confirmar através de

checagens e pelo relato de militantes presos ou sobreviventes, que os carros da

Folha também teriam sido usados como disfarce em circunstâncias parecidas.

Boilesen e Frias de Oliveira entraram na mira da organização no mesmo período.

“O Frias ficou com medo, mas não seria assassinado. O plano era sequestrá-lo e

trocá-lo por companheiros presos”, contou à Pública o jornalista e ex-preso

político, Ivan Seixas, que pertencia ao MRT e hoje é ativista dos direitos

humanos.

Em

duas ações distintas, uma em 21 de setembro de 1971 e a outra no dia 26 do mês

seguinte, com o objetivo de denunciar os donos da Folha, a ALN incendiou três

camionetas do jornal. Num comunicado publicado no periódico Venceremos, da

organização, também acusou a Folha de entregar ao CODI uma “lista suja” com

nomes de funcionários suspeitos de subversão demitidos.

A

reação da Folha foi um editorial com o título de “Banditismo”, publicado na

primeira página, escrito e assinado de forma inédita pelo próprio Frias,

afirmando que as ameaças não alterariam “a linha de conduta” do jornal e

argumentando que o país tinha “um governo sério, responsável e com indiscutível

apoio popular”. Quando o segundo carro foi destruído, o dono da Folha

afirmou que as ações da ALN seriam reações à “firme e consciente posição” do

jornal na “veemente condenação do terrorismo”. A ALN reforçaria as ameaças,

alertando que seu “justiçamento” era uma questão de tempo. Frias mudou-se,

então, com toda a família para o prédio da Folha, na Barão de Limeira, e teria

passado a contar com um aparato de segurança do próprio Departamento de Ordem

Política e Social (DOPS), o que reforçaria a relação íntima do jornal com

policiais iniciada bem antes das ameaças. Reprodução/Editorial

inédito assinado por “seu Frias”, dono do jornal, foi publicado na primeira

página em 1971

Os

pesquisadores da Unifesp/Caaf entrevistaram outras três testemunhas que viram

os carros da Folha em diferentes ações dos órgãos da repressão nas ruas. Ivan

Seixas, que foi preso aos 16 anos, junto com o seu pai, Joaquim Alencar Seixas,

contou ter estranhado a presença de carros de distribuição de jornal da Folha

estacionados na rua em frente à OBAN, na Rua Tutóia. “Carro de transporte de

jornal parado na frente de uma delegacia? Tem alguma coisa errada. E a

reincidência foi muito grande. Depois, vários companheiros relataram que foram

até transportados por carros da Folha”, disse ele. Relato semelhante foi feito

pelo jornalista Francisco Carlos de Andrade, que afirmou ter visto carros do

jornal enfileirados no pátio da OBAN. O ex-deputado Adriano Diogo, detido junto

com sua mulher, Arlete, contou aos pesquisadores que um carro da Folha ficou

estacionado próximo à sua casa várias horas antes da invasão da polícia. Na

direção de jornalismo do grupo, embora o assunto fosse incômodo, a maioria

sabia da colaboração, indicam documentos e depoimentos. “(…). A Folha ajudava a

fazer isso materialmente, não era ideologicamente. A história não pode ignorar

isso, embora a Folha negue. […] a Folha apoiou os atos mais escabrosos [da

ditadura], mais desumanos. Nada retirará esse caráter essencial do papel da

Folha”, disse o jornalista Jorge Okubaro que, como secretário de redação da

Folha da Tarde, participava das reuniões de pauta diárias. A versão é

confirmada por outros três jornalistas, Antônio Carlos Fon, Wianey Pinheiro, à

época repórter da Folha e presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo,

e José Luiz Proença, assim como dois agentes dos órgãos de repressão, os delegados

Cláudio Guerra e Carlos Alberto Augusto, este conhecido como Carteira Preta e

Carlinhos Metralha. Carteira foi homem de confiança do delegado Sérgio Fleury. Em

entrevista aos pesquisadores, o policial valoriza o trabalho realizado pelo

Grupo Folha e defende que os dirigentes sejam recompensados por conta de seus

préstimos à ditadura: “Todo mundo que ajudou na repressão tem que ser

indenizado (…) Sem sombra de dúvidas. E com muito dinheiro. Porque o que estão

fazendo com ele aqui agora, estão querendo denegrir a empresa dele (…) Tem que

ser indenizado sim. E com muito dinheiro, tem que levantar o jornal”. Coordenadora

da pesquisa, a jornalista Ana Paula Goulart, historiadora e professora de

comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), frisa que não tem

nenhuma dúvida que o Grupo Folha emprestou seus veículos às operações de caçada

aos militantes de esquerda e diz que embora Caldeira tenha sido responsável

pela frota de veículos do jornal e personagem tão próximo ao regime militar que

acabou sendo indicado prefeito biônico de Santos, no litoral Sul de São Paulo,

a pesquisa aponta que a responsabilidade é dos dois sócios. “Tentam jogar para

o Caldeira, mas os dois sabiam o que cada um fazia. O Caldeira não tomaria uma

decisão dessa sem a anuência dos Frias”, conclui. A

pesquisadora sustenta, também, que a colaboração acabou sendo atestada de forma

contundente pelo filho do dono do grupo, o ex-diretor de redação da Folha,

Otavio Frias Filho, conhecido no meio jornalístico como Otavinho, num

depoimento para a biografia do pai ao jornalista Engel Paschoal, autor de A

trajetória de Octavio Frias de Oliveira, publicado em 2007 pela editora do

jornal, a Publifolha, trecho resgatado pela pesquisa. “Depois de conversar com

o meu pai (e) até com gente que teve ligações com a guerrilha naquela época, eu

diria que sim: os caminhões de transporte da Folha foram usados por equipes do

DOI-Codi para fazer campana e até prender guerrilheiros, ou supostos

guerrilheiros”, disse Otavinho, conforme consta na página 157 da obra. Os

“supostos guerrilheiros” deve-se, naturalmente, à recusa de Frias pai em

reconhecer o caráter político das ações armadas de oponentes do regime, como o

empresário deixou claro num editorial de 30 de junho de 1972, com o provocador

título “Presos Políticos?”. Nele, critica seu concorrente, o jornal O Estado de

S. Paulo, por defender tratamento especial a “criminosos” que “mais não são que

assaltantes de bancos, sequestradores, ladrões, incendiários e assassinos”. A

declaração de Otavinho, que morreu em 2018, é a única da família Frias

reconhecendo a colaboração. Seu pai, Frias de Oliveira, faleceu em 2007 sem

nunca ter admitido a cessão dos carros. Numa reportagem do próprio jornal por

ocasião dos 100 anos da Folha, em 2021, foi reproduzida uma entrevista antiga

de Frias de Oliveira em que havia afirmado que “se isso ocorreu”, foi à sua

revelia, e negou ter colaborado com os órgãos de repressão. Reprodução/Declaração

de Otávio Filho reconhecendo a colaboração com a ditadura em 2007

Atrelamento

da linha editorial à ditadura

A

pesquisa é parte do projeto “A responsabilidade de empresas por violações de

direitos durante a ditadura”, que além da Folha incluiu outras nove empresas e

envolveu, no total, 55 pesquisadores selecionados através de edital pelo Centro

de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), da Unifesp, em parceria com

Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo,

material que foi obtido com exclusividade pela Pública. No

caso da Folha, a pesquisa durou quase dois anos, ao longo dos quais, entre

jornalistas, militantes políticos, ex-agentes e empresários, foram

entrevistadas mais de 40 pessoas, além de terem ocorrido buscas em arquivos

públicos, bibliografia e em jornais. Boa parte das informações sobre a

colaboração da Folha com a repressão e a relação íntima da redação do jornal

com policiais constam no livro Cães de Guarda – jornalistas e censores, do AI-5

à Constituição de 1988, publicado em 2004 pela pesquisadora Beatriz Kushnir,

que contou parte desta história, também listado na bibliografia da pesquisa da

Unifesp/Caaf. As informações coletadas pela pesquisa da Unifesp reforçam as

presenças de Frias e Carlos Caldeira na conspiração para o golpe, no apoio

material à repressão política, no atrelamento da linha editorial à ditadura por

um longo período. Demonstram ainda que os negócios de Frias e Caldeira

cresceram no período. Documentos

encontrados no Arquivo Nacional, aos quais a Agência Pública teve acesso,

indicam que Octavio Frias de Oliveira mantinha relações muito próximas com as

entidades que conspiraram pelo golpe de 1964 e depois apoiaram sem restrições a

ditadura. Trata-se de um recibo de contribuição de Frias ao Instituto de

Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), entidade que conspirou pelo golpe e atuou

na manutenção do regime militar, em valores da época, de Cr$ 12.000 [em valores

atuais, pelo IGP-DI, R$ 207 mil], com data de 16 de julho de 1967, e de um

outro papel em que o dono da Folha é identificado como “Sócio do IPES” no

período “pré-64”. Ao jornalista Oscar Pilagallo, autor do livro História da

Imprensa paulista: jornalismo e poder de D. Pedro I a Dilma, Frias não negou a

relação com a entidade golpista, mas argumentou que havia participado apenas de

uma única reunião com outros ipesianos na casa do banqueiro José Adolpho da

Silva Gordo, do Banco de Investimento do Brasil.

Reprodução/Recibo

de contribuição de Frias ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES)

Reprodução/Documento

em que o dono da Folha, “seu Frias”, é identificado como “Sócio do IPES”

Numa

análise às edições da Folha de S.Paulo anteriores ao golpe, os pesquisadores

debruçaram-se sobre um material para contextualizar o período: um suplemento de

44 páginas, intitulado 64 – Brasil continua, publicado como encarte do jornal

exatamente no dia do golpe, 31 de março de 1964, cujo conteúdo, afirma a

pesquisadora Ana Paula Goulart “é repleto de anúncios e textos opinativos que

evidenciam um claro protagonismo exercido pela Folha nas articulações golpistas

e a forte sintonia político-ideológica do grupo com o empresariado local,

nacional e internacional”. Reprodução/Suplemento

de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de

1964

Reprodução/Suplemento

de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de

1964 Reprodução/Suplemento de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de 1964

A

pesquisa destaca que, nos dez primeiros anos do regime, o jornalismo da Folha

também produziu significativas campanhas conclamando a população a “seguir com

otimismo os preceitos da assim chamada ‘revolução democrática’ e assumiu um

papel ativo no que foi denominado de ‘caça aos terroristas’”. A oposição

armada, segundo o jornal, “ameaçava a soberania nacional e deveria ser

combatida a partir de um esforço coletivo”. Na ocasião das comemorações de 50

anos da empresa, em 1971, a Folha afirmava se manter “profundamente

identificada” com os rumos da nação, ao acompanhar “os esforços da Revolução de

64 para a reconstrução do Brasil”. Reprodução/Segundo

os pesquisadores, Jornal assumiu um papel ativo na ‘caça aos terroristas’

A

manchete antecipada de um assassinato

Todos

os jornais do grupo seguiram a linha editorial da Folha de apoio à ditadura.

Mas nenhum teria chegado ao nível da Folha da Tarde em colaboração e

subserviência ao regime militar, segundo depoimentos de jornalistas que

trabalhavam no veículo consultados pela Pública. No dia 17 de abril de 1971, em

sua manchete o jornal noticiou em letras garrafais: “Morto o assassino do

industrial Boilesen”. O texto da chamada informava que no dia anterior, os

órgãos de segurança interna, “agindo com rapidez identificaram no dia anterior”

Joaquim Seixas como um dos participantes da execução de Boilesen, ocorrida dois

dias antes. A

notícia informava que, cercado pela polícia, Seixas reagiu e acabou sendo morto

no tiroteio com a polícia. O problema é que no dia anterior vários presos viram

Joaquim e Ivan, então com 16 anos, serem retirados do interior de uma viatura,

espancados já no pátio da Oban e depois torturados. O jornal começou a circular

na manhã do dia 17, mas Seixas só morreria em consequência de choques e

espancamentos por volta das 19h do mesmo dia 17. À Pública, Ivan Seixas conta

que viu, de dentro de uma viatura, a manchete num exemplar pregado à parede de

uma banca de jornal em frente ao bar em que os policiais pararam para tomar

café no retorno de uma simulação de seu próprio fuzilamento. “Quando cheguei de

volta à Oban, vi meu pai sentado na cadeira do dragão [assento de choque

elétrico] sendo torturado, mas vivo”, conta o jornalista. A Folha da Tarde,

segundo ele, pesava a mão contra a esquerda, mas ele faz questão de lembrar que

outros jornais também publicavam falsas notícias produzidas pela polícia.  Reprodução/Folha

da Tarde noticiou em letras garrafais um assassinato que ainda não havia

ocorrido

As

pesquisas indicam que a Folha da Tarde se tornou no período o veículo mais

próximo dos órgãos de repressão, publicando em profusão, sem o menor filtro,

versões oficiais que interessavam à polícia política. Isso ocorreu também com

outros presos, como no caso envolvendo Eduardo Collen Leite, o Bacuri, da mesma

ALN, detido em 21 de agosto de 1970 no Rio e levado para São Paulo, onde a

equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury o matou em 8 de dezembro, depois de

um longo calvário de torturas. A

manchete de 9 de dezembro de 1970 não deixava dúvidas sobre a posição da Folha

da Tarde. “Terror: Metralhado e morto outro fascínora”. Linha de frente da

esquerda armada, o militante havia participado do sequestro de embaixadores que

seriam trocados pela libertação de presos políticos, entre os quais estava sua

mulher, Denise Crispim, grávida. A matéria informou que o “bandoleiro” morrera

num confronto com a polícia em São Sebastião, no litoral Sul de São Paulo,

embora seus companheiros de cárcere tenham protestado com gritos e muito

barulho nas ferragens das grades quando ele foi retirado da cela em estado

físico deplorável no dia 27 de outubro, dois dias depois de mais uma falsa

notícia de que teria fugido. A Folha da Tarde se superava a cada edição na

adjetivação, denominando militantes políticos de “facínoras”, “assassinos”,

“maníacos” e “loucos”. Reprodução/Folha

da Tarde chamava militantes políticos de “facínoras”, “assassinos”, “maníacos”

e “loucos”

Por

mais que a família Frias tenha tentado separar a Folha da Tarde da linha que

viria a ser adotada pela Folha a partir de 1974, a pesquisa mostra que,

resguardada as peculiaridades de cada veículo, “havia uma direção editorial

uniforme no interior do conglomerado jornalístico liderado pelos empresários

Octavio Frias e Carlos Caldeira” no período. Além disso, o nome de Frias de

Oliveira se destacava como diretor-presidente no cabeçalho da primeira página

da Folha da Tarde.

Policiais

jornalistas na Folha

Um

dos méritos da pesquisa da Unifesp foi reunir informações que estavam soltas em

livros, jornais e testemunhas da época para demonstrar que os jornais do grupo

estavam infestados de policiais atuando como jornalistas nas redações, ao menos

11, identificados pelos pesquisadores. O diretor da Folha da Tarde, no período,

foi o jornalista Antônio Aggio Júnior que era, ao mesmo tempo, funcionário da

Secretaria de Segurança Pública e, mais tarde, mas ainda no período repressivo,

assessor de imprensa do delegado e ex-senador Romeu Tuma, braço direito de

Fleury na área de informação do DOPS. Quando deixou a Polícia Civil para

construir carreira e perfil novos na Polícia Federal, Tuma era diretor do

departamento. Reprodução/Delegado

Sérgio Fleury teria atuado na segurança da Folha ao lado dos irmãos Quass

Segundo

a pesquisa, Aggio também teria se utilizado de um carro de reportagem da Folha

para camuflar a entrada de conspiradores num quartel às vésperas do golpe de

1964. Repórter da Folha à época, ele teria usado aparelho de telex da sucursal

da Folha no Rio para passar mensagens cifradas como senha do levante do II

Exército em São Paulo, seguindo instruções do coronel Antônio Lepiane, chefe do

Estado Maior da 2ª Companhia do Exército em São Paulo, que era seu padrinho e

foi o comandante da OBAN quando esta foi criada, em 1969, no início do governo

Emílio Garrastazu Médici. Aggio

assumiu a direção de redação da Folha da Tarde em 1969 imprimindo uma mudança

radical na linha editorial. Saíam de cena jornalistas progressistas, como Jorge

Miranda Jordão e o frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, o Frei

Beto, ao mesmo tempo em que a redação contratava dois delegados, Carlos Antônio

Guimarães Sequeira, agente do DEOPS, e Antônio Bim, os investigadores Carlos

Dias Torres e Horley Antonio Destro, e um major da PM paulista, Edson Corrêa,

que chamava a atenção por circular pela redação com uma pistola automática à

mostra como se estivesse numa operação de rua. A

linha do jornal, que antes cobria segmentos como o movimento estudantil, passou

a ser de apoio irrestrito à ditadura militar e às forças de repressão. A

combinação de comando e linha editorial levou o jornalista Claudio Abramo,

ex-diretor da Folha, em seu livro de memórias, A Regra do Jogo, de 1988, a

qualificar a Folha da Tarde como “o jornal mais sórdido do país”. Mais bem

humorado, o jornalista Carlos Brickmann, que assumiu a redação ao lado de

Adilson Laranjeiras em substituição ao grupo de Aggio, escreveu em tom de fina

ironia que a grande conquista do novo comando foi ter conseguido “reduzir a

tiragem do jornal”, uma alusão a expressão “tiras”, como eram chamados os

policiais da época. Era também jocosamente qualificado como alusão “o jornal de

maior tiragem”, como registraria Beatriz Kushnir em Cães de Guarda. A

relação íntima entre polícia e jornalista não era, entretanto, exclusividade da

Folha da Tarde. Outro periódico do grupo, o Notícias Populares, o

sensacionalista NP, campeão de vendas em banca no período, era dirigido por

Jean Mellé, anticomunista de carteirinha e notório entusiasta das Forças

Armadas. Waldemar Ferreira de Paula, assistente de Jean Mellé, era policial.

Armando Gomide, que substituiu Mellé depois da sua morte, em março de 1970, era

policial e ligado ao Serviço Nacional de Informação (SNI). Sobre

ele, segundo a pesquisa, pesava a suspeita dos próprios colegas de que “nas

horas vagas” trabalhasse como agente secreto e informante dos militares. No

Departamento de Interior, Correspondentes e Sucursais (Dics) do Grupo Folha o

diretor era Paulo Nunes, que se dizia agente da PF. Na Agência Folha, que

substituiu o Dics, o comando foi entregue em junho de 1972 a Luiz Carlos Rocha

Pinto, delegado da Polícia Civil paulista contratado como jornalista,

tornando-se no período o principal interlocutor entre a empresa e a censura.

Depois de dez anos na Agência Folhas (departamento cujo nome depois perderia o

“s”), Rocha Pinto foi transferido para o departamento de circulação,

desligando-se do jornal só em 1995. Em 2005, ou seja, dez anos depois, ele

continuava recebendo o mesmo salário, mas sem trabalhar. A pesquisa registra

que a quem perguntava como conseguira tal privilégio, a resposta era lacônica:

“sou herói de guerra”. A

partir da retaliação da ALN, com sua inclusão na lista de “justiçáveis”, Frias

mudou-se para o 6º andar do prédio que abrigava os jornais, na Alameda Barão de

Limeira, Campos Elíseos, região central da capital e, segundo versão difundida

pela Folha, conforme a pesquisa, passaria a contar com proteção de dois

delegados do DOPS, os irmãos Robert e Edward Quass. A

pesquisa mostra, no entanto, que a relação dos Quass com a Folha seria bem

anterior à destruição dos carros pela ALN: Robert havia sido contratado em

janeiro de 1961, antes, portanto de Frias comprar a empresa, mas não apenas

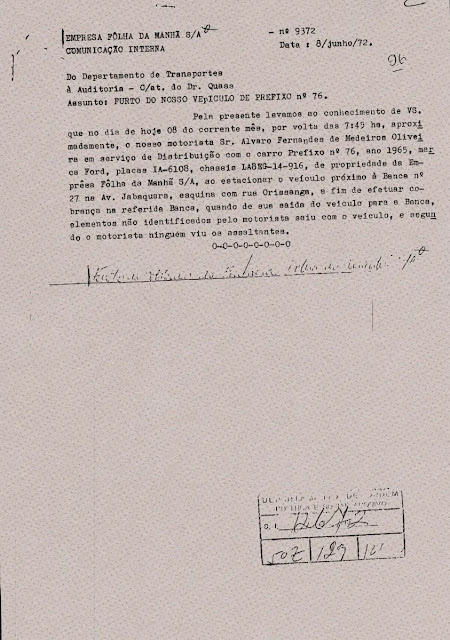

como datilógrafo e recepcionista de noticiários como informou o jornal. Num

comunicado interno encontrado nos arquivos do DOPS, o responsável pelo setor de

transporte da Folha relata o furto de um dos veículos do grupo se referindo a

Quass como auditor da empresa. Outros dois membros da família, Joseph Quass e

Joseph Quass Filho, respectivamente, auxiliar de auditoria e auxiliar de

escritório, ambos ligados diretamente à direção da Folha, haviam sido

contratados em 1971 e 1970. Ainda de acordo com a pesquisa, os delegados

passariam a fazer a segurança da família, cuidando, entre outras tarefas, da

escolta dos dois filhos de Frias nas idas e voltas à escola, Otavinho e o atual

diretor do grupo, Luís Frias. Contratado como chefe de segurança patrimonial da

Folha, Edward passou a cuidar de todo o patrimônio do grupo e tinha uma sala

dentro do jornal.

Reprodução/Comunicado

interno do jornal sobre o furto de um dos veículos do grupo

A

pesquisadora Ana Paula Goulart anota no relatório: “A presença de tais

indivíduos atesta uma problemática relação de proximidade entre o Grupo Folha e

agentes que cumpriam funções significativas na engrenagem repressiva da

ditadura. A ameaça a Octavio Frias de Oliveira poderia justificar uma atenção

especial por parte da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mas não

explicava a contratação, com vínculo trabalhista e remuneração direta, de

delegados do DEOPS para atuarem como funcionários da empresa

jornalística”. O

nome de outro agente, Messias Ayrton Scatena, carcereiro do DEOPS e jornalista

que começou no grupo pelo jornal Última Hora surgiria num rumoroso caso que tramitou

no Superior Tribunal Militar (STM), em 1973. Acusado de vazar informações

sigilosas de operações contra a subversão para sua namorada, a também

jornalista do grupo Helena Miranda de Figueiredo, Scatena chegou a ser preso.

Em seu depoimento ele afirmou que além de trabalhar no Grupo Folha,

“participava de serviços de repressão, combate a subversão e terrorismo”, tendo

atuado entre cinco a dez diligências no período de três anos em que exerceu o

cargo na delegacia”. O policial-jornalista dizia possuir, àquele momento, uma

relação próxima com Octavio Frias de Oliveira e os membros de sua família, uma

vez que ficou encarregado de trabalhar como seu motorista pessoal, além de

atuar como segurança de seus filhos. Disse também que os diretores do jornal depositavam

nele “grande confiança”, ao ponto de ter sido liberado da função de jornalista

da empresa “para se dedicar integralmente à segurança da família […] sem

prejuízo dos vencimentos”. De

acordo com o documento, a contratação de Scatena foi recomendada pelo seu

chefe, o delegado Edward Quass. É nesse depoimento, nas páginas 130 e 131 da

ação penal 829/73 aberta pela justiça militar, que ele cita o nome do delegado

Sérgio Fleury, afirmando que ele também atuava na segurança da Folha ao lado

dos irmãos Quass. O que se sabia era que Fleury tinha sido visto algumas vezes

na Folha, mas a justificativa é que era convidado de Aggio para algum evento

festivo. A

atenção de Frias aos militares ficaria clara também quando este, segundo a

pesquisa, a pedido de um major de relações públicas do II Exército, que falava

em nome do general Ernani Ayrosa da Silva, fundador da Oban, contratou como

jornalista da Folha da Tarde um ex-militante da Vanguarda Popular

Revolucionária (VPR), Rômulo Fontes, que durante os 18 meses em que permaneceu

preso, entre 1979 e 1971, se tornou um dos arrependidos de participar da luta

armada, prestando depoimentos contra a esquerda divulgados pela ditadura.

Fontes conseguiu o emprego e depois confirmaria: “Entrei para a Folha manu

militari”, conforme citação no livro de Pilagallo.

Licença

na prisão

A

pesquisa aponta perseguição política e violação aos direitos trabalhistas

contra jornalistas que trabalhavam no Grupo Folha e foram presos sob a acusação

de participarem de organizações da luta armada. O caso mais emblemático é o da

jornalista Rose Nogueira, que trabalhava como repórter da Folha da Tarde e, ao

ser detida em casa no dia 4 de novembro de 1969, estava de licença maternidade

34 dias depois de um complicado parto em que deu à luz seu primeiro filho. Ela

só descobriria anos depois que a demissão por justa causa, escrita à mão em sua

ficha funcional, tinha sido por “abandono de emprego”, uma justificativa

duplamente falsa, conforme relataria na entrevista concedida em maio de 2022

aos pesquisadores da Unifesp. “Foi uma das maiores dores da minha vida, ver que

a Folha me deu abandono de emprego enquanto eu estava presa! Quem preso vai

trabalhar no jornal? Quem, na licença maternidade vai? Eu estava com as duas

coisas: licença maternidade e prisão. Eu senti como uma punição. A Folha me

machucou muito. Eu já estava sendo punida. A Folha fica a duas quadras do DOPS.

Alguém poderia ter ido lá saber se era verdade. Eles me ignoraram e publicaram

o que a polícia mandou”, disse ela. A

matéria da Folha da Tarde relacionava Rose e seu ex-marido, Luís Roberto

Clauset, como pessoas próximas ao líder da ALN, Carlos Marighella, que havia

sido executado pela polícia no mesmo dia em São Paulo e, em ocasiões

anteriores, se refugiara na casa da jornalista. Ela não participava da luta

armada, mas nunca negou que deu apoio logístico a Marighella. Ficou nove meses

presa e, no final, acabou absolvida. Havia, no entanto, algo mais grave. “A

Folha falseou a data do nascimento do meu filho. Meu filho nasceu em 30 de

setembro de 1969. A Folha escreve (no ato de demissão) que meu filho nasceu em

9 de agosto (…) para me dar o abandono de emprego no começo de dezembro”,

disse. Reprodução/Reportagem

do jornal associou Rose e seu ex-marido ao líder da ALN, Carlos Marighella

Em

outros casos, como o de José Maria Domingues dos Santos, que também trabalhava

na Folha da Tarde e era acusado de ligações com a ALN, preso também em 04 de

novembro de 1969, o jornal igualmente “antecipou” a data da demissão para o dia

anterior para descaracterizar o vínculo com a empresa. A matéria sobre a prisão

de Rose e José Maria informava no título que “Contra a subversão, polícia arma

jogo de paciência”. A empresa sabia que as prisões tinham motivação política e

ainda assim carimbou as demissões em suas fichas funcionais como “abandono” e

“dispensado”, sem maiores explicações. No

período, em 05 de novembro, foi preso o fotógrafo Carlos Penafiel, que

trabalhava na Folha da Tarde, o que não evitou o tratamento policialesco da

notícia sobre sua detenção: “Terror: prisão preventiva para jornalista implicado”,

dizia o título da matéria, que também citava Rose e Luis Roberto como

integrantes da ALN próximos a Marighella. Outros dois jornalistas da Agência

Folha, Sérgio Gomes da Silva e José Vidal Pola Galé, presos em outubro de 1975

por ligações com o PCB, também amargaram meses de prisão, e tiveram seus nomes

citados numa matéria de duas páginas de 23 de dezembro, com o título “DOPS

arrasa bando do nazismo vermelho” onde o jornal divulgava uma lista de

“comunistas” com idade, nome dos pais, data de nascimento, estado civil e

endereço residencial completo dos suspeitos. Só que ignorava que trabalhavam no

jornal ou no grupo. Preso

entre 05 de outubro de 1975 e 05 de abril de 1976, Sérgio seria demitido em

janeiro também por abandono de emprego enquanto esteve encarcerado. Solto,

tentou reaver o emprego, mas diz ter sofrido assédio moral do então diretor da

Agência, o delegado Luiz Carlos Rocha Pinto, e pressão do diretor do

departamento pessoal do grupo, Antônio Pison, para que se demitisse. Os

pesquisadores também apontam perseguição política da Folha na demissão de um

grande número de jornalistas que participaram da greve de maio de 1979 por

melhores salários. O SNI, que monitorou o movimento, informou que dos 128

demitidos de vários veículos, 43 eram do Grupo Folha, enquanto o Sindicato dos

Jornalistas de São Paulo sustentou que na verdade teriam sido 64.

Folha

e o “milagre”

A

trajetória do grupo mostra, segundo os pesquisadores, que o apoio à ditadura

teria proporcionado expansão e crescimento da Folha já no chamado milagre

econômico, entre 1968 e 1973, período em que o jornal estaria mergulhado na

mais intensa fase de colaboração com os militares. No final desse ciclo a Folha

iniciava um tímido distanciamento para, em meados da década 1980, sob o comando

do filho do dono, Otavinho, implantar o Projeto Folha, marcado por mudanças

internas e uma guinada forte na linha editorial. Em

1984, o jornal engajou-se na linha de frente da campanha pelas Diretas-Já,

estratégia que lhe rendeu o papel de protagonista e porta-voz dos anseios pela

redemocratização do país. Não foi uma transição sem ruído: no dia 1º de

setembro de 1977, um texto considerado ofensivo à imagem de Duque de Caxias,

publicado pelo colunista Lourenço Diaféria forçou Octávio Frias de Oliveira, pressionado

pelo então chefe da Casa Militar do governo, general Hugo Abreu, a pedir que

seu então diretor de redação, o jornalista Cláudio Abramo, se demitisse para

serenar uma das poucas crises registradas até então entre o jornal e a

ditadura. O

texto, “Herói. Morto. Nós.”, comparava um sargento que morreu ao se jogar num

poço de ariranha para salvar um menino a uma estátua de Duque de Caxias, na

qual populares urinavam, o que foi considerado uma ofensa punível com a prisão

do jornalista e de fechamento do jornal caso a coluna continuasse sendo

publicada em branco. Frias de Oliveira cedeu e, segundo anotam os

pesquisadores, “decidiu afastar o chefe da redação Cláudio Abramo e tirar o seu

próprio nome do cabeçalho do jornal”. Abramo foi substituído por Boris Casoy,

escolhido por seu bom trânsito na área militar à época, conforme admite o

próprio jornalista na entrevista aos pesquisadores. Reprodução/Coluna

“Herói.Morto.Nós” de Lourenço Diaféria (no canto direito da imagem)

O

relatório da Unifesp destaca que o jornal chegou ao fim da ditadura com

identidade reformulada, o que permitiu que se tornasse o veículo impresso de

maior circulação do país, alcançando um recorde de tiragem com mais de 1,5

milhão de exemplares. “Não se trata apenas de uma história de sucesso

empresarial. Seu crescimento esteve estrategicamente ligado aos interesses do

regime”, diz Ana Paula Goulart. Em 1974, entre o encerramento do governo Médici

e início do mandato de Geisel, Frias de Oliveira foi chamado pelo general

Golbery do Couto e Silva, eminência parda nos dois governos, para discutir o

processo de distensão e, é claro, o crescimento da Folha diante de seu

principal concorrente, o Estadão, algo que interessava ao regime. Naquele

momento o lucro líquido da Folha havia dobrado em relação a 1973, e nos anos

seguintes, até 1977, triplicaria, saltando, em valores da época, de Cr$

47.564.807 para Cr$ 210.844.987, conforme balanços acessados pelos

pesquisadores. Em valores atuais, pelo IGP-DI, o montante do lucro de 1977

equivale a mais de R$ 330 milhões. O

material sobre a Folha com documentos e testemunhos faz parte de um relatório

enviado ao Ministério Público Federal e que pretende servir de base para ações

de reparação a vítimas da repressão na ditadura militar. “Um dos objetivos era

reunir elementos, indícios e provas para que o MP pudesse abrir ações

judiciais, inquéritos ou procedimentos administrativos contra essas empresas”,

diz Edson Teles, coordenador do projeto pela Unifesp/Caaf.

Reprodução/Resposta

publicada pela Folha sobre a trajetória do grupo na ditadura no último domingo,

2 de julho

Outro

lado

Procurado

pela Agência Pública no dia 23 de junho, o superintendente do Grupo Folha,

Carlos Ponce de Leon não quis dar entrevista. Pediu, através de sua secretária,

que as perguntas fossem enviadas. As respostas chegaram apenas na tarde de

sexta, 30 de junho. Dois dias depois, a Folha publicou “Documento abordará

trajetória do Grupo Folha na ditadura”, em duas páginas do caderno “Ilustrada

Ilustríssima” do domingo, 2 de julho. A

matéria da Folha antecipou a posição do jornal em “resposta” a esta reportagem

que ainda não havia sido publicada, procedimento estranho ao próprio manual da

Folha e que não explica os questionamentos sobre os principais pontos da

pesquisa da Unifesp abordados pela reportagem. Eis

a íntegra da nota do Grupo Folha encaminhada à Pública: “Os

temas das perguntas enviadas, que versam sobre um período já distanciado no

tempo, deram ensejo a indagações parecidas no passado e hoje são objeto de uma

investigação de historiadores, sob os auspícios do Ministério Público Federal,

para a qual a Folha tem colaborado, franqueando aos pesquisadores amplo acesso

à documentação remanescente que esteja em seu poder. Foram também objeto de extensa

apuração empregada pelo próprio jornal, cujos resultados têm sido publicados em

suas páginas e em livros nas últimas décadas. Embasado numa dessas apurações,

por exemplo, o então diretor de Redação, Otavio Frias Filho, respondeu em 2018

ao blog do jornalista Fernando Morais sobre a acusação de que carros do jornal

teriam sido utilizados pelo aparato de repressão da ditadura. Escreveu

então: “Em 2011, solicitei que uma pesquisa exaustiva fosse realizada para

esclarecer o episódio. Seus resultados constam do livro ‘Folha Explica a Folha’

(2012; págs. 49 a 61), da jornalista Ana Estela de Sousa Pinto. Não

foram encontrados registros que comprovem essa utilização nem nos arquivos da

ditadura, nem nos jornais clandestinos mantidos pela luta armada na época. A

acusação se baseia no depoimento de dois militantes presos que afirmaram ter

visto veículos do jornal no prédio do DOI-Codi (Vila Mariana, SP). Os atentados

terroristas contra veículos da Folha, praticados pelo grupo ALN, ocorreram

quatro dias depois da morte pela repressão do guerrilheiro Carlos Lamarca no

interior da Bahia, sugerindo que o motivo do ataque foi a cobertura, bastante

hostil, que a Folha da Tarde fez daquele fato. A

Folha sempre afirmou que, se a cessão de veículos ocorreu, foi de forma

episódica e sem conhecimento nem autorização de sua direção”. A

Folha manterá a mesma disposição de publicar tudo o que saiba sobre essa época. GRUPO

FOLHA”

Esta

reportagem pertence ao especial As empresas cúmplices da ditadura militar que

revela 10 empresas que teriam algum grau de participação no aparato de

repressão que perseguiu, prendeu, torturou e assassinou opositores durante o

regime. A cobertura completa está no site do projeto.

Agradecimento à Agência Pública.

facebook.com/agenciapublica

|